(matematici – fisici – astronomi -filosofi)

AL- BIRUNI (973-1048) precisamente Abū al-Rayḥān Muḥammad ibn Aḥmad al-Bīrūnī è stato un matematico, filosofo, scienziato e storico persiano, che fornì cospicui contributi nei campi della matematica, della medicina, dell’astronomia.

APOLLONIO da PERGA (262-190 a.C), è stato un mate-matico famoso per le sue opere sulle sezioni coniche e l’introduzione, in astronomia, degli epicicli e deferenti. Fu attivo tra la fine del III e l’inizio del II secolo a.C., ma le scarse testimonianze sulla sua vita rendono impossibile una migliore datazione Fu lui che diede alla ellisse, alla parabola e alla iperbole i nomi con i quali da allora queste curve sono identificate.

APOLLONIO da PERGA (262-190 a.C), è stato un mate-matico famoso per le sue opere sulle sezioni coniche e l’introduzione, in astronomia, degli epicicli e deferenti. Fu attivo tra la fine del III e l’inizio del II secolo a.C., ma le scarse testimonianze sulla sua vita rendono impossibile una migliore datazione Fu lui che diede alla ellisse, alla parabola e alla iperbole i nomi con i quali da allora queste curve sono identificate.

ARCHIMEDE (287- 212 a.C.). Considerato come uno dei più grandi scienziati e matematici della storia, contribuì  ad avanzare la conoscenza in settori che spaziano dalla geome-tria all’idrostatica, dall’ottica alla meccanica: fu in grado di calcolare la superficie e il volume della sfera e intuì le leggi che regolano il galleggiamento dei corpi; in campo ingegneristico, sc

ad avanzare la conoscenza in settori che spaziano dalla geome-tria all’idrostatica, dall’ottica alla meccanica: fu in grado di calcolare la superficie e il volume della sfera e intuì le leggi che regolano il galleggiamento dei corpi; in campo ingegneristico, sc oprì e sfruttò i principi di funzionamento delle leve e il suo stesso nome è associato a numerose macchine e dispositivi, come la vite di Archimede, a dimostrazione della sua capacità inventiva; circondate ancora da un alone di mistero sono invece le macchine da guerra che Archimede avrebbe preparato per difendere Siracusa dall’assedio romano. Fu ucciso da un soldato romano.

oprì e sfruttò i principi di funzionamento delle leve e il suo stesso nome è associato a numerose macchine e dispositivi, come la vite di Archimede, a dimostrazione della sua capacità inventiva; circondate ancora da un alone di mistero sono invece le macchine da guerra che Archimede avrebbe preparato per difendere Siracusa dall’assedio romano. Fu ucciso da un soldato romano.

Archita di Taranto (IV -III sec. a.C.). È il primo inventore documentato.  Archita è stato un filosofo, matematico e politico greco antico. Appartenente alla “seconda generazione” della scuola pitagorica, ne incarnò i massimi principi secondo l’insegnamento dei suoi maestri Filolao ed Eurito. Si dedicò alla matematica teorica e all’ingegneria, come fecero molti dei grandi inventori greci. Ad Archita si attribuiva, oltre all’invenzione della vite, quella di una colomba di legno sostenuta da contrappesi che si muoveva grazie all’aria contenuta al suo interno e che poteva volare. Archita è considerato l’inventore della Meccanica razionale e il fondatore della Meccanica. Il più importante risultato ottenuto da Archita è una soluzione tridimensionale del problema della duplicazione del cubo.

Archita è stato un filosofo, matematico e politico greco antico. Appartenente alla “seconda generazione” della scuola pitagorica, ne incarnò i massimi principi secondo l’insegnamento dei suoi maestri Filolao ed Eurito. Si dedicò alla matematica teorica e all’ingegneria, come fecero molti dei grandi inventori greci. Ad Archita si attribuiva, oltre all’invenzione della vite, quella di una colomba di legno sostenuta da contrappesi che si muoveva grazie all’aria contenuta al suo interno e che poteva volare. Archita è considerato l’inventore della Meccanica razionale e il fondatore della Meccanica. Il più importante risultato ottenuto da Archita è una soluzione tridimensionale del problema della duplicazione del cubo.

Aristotile di Stagira (384-322 a.C). Domina il pensiero fisico per oltre 1500 anni. Aristotele detto anche il Padre della  Logica, è ritenuto una delle menti più universali, innovative, prolifiche e influenti di tutti i tempi, sia per la vastità che per la profondità dei suoi campi di conoscenza, compresa quella scientifica.[4] Con Platone (428/427-348/347 a.C.

Logica, è ritenuto una delle menti più universali, innovative, prolifiche e influenti di tutti i tempi, sia per la vastità che per la profondità dei suoi campi di conoscenza, compresa quella scientifica.[4] Con Platone (428/427-348/347 a.C.

Anassimandro di Mileto (610/609 – 547/546). Contemporaneo di Talete. Anch’egli uomo politico ed astronomo. La sua  opera in prosa Intorno alla natura. Chiamò la sostanza unica col nome di principio (arché); e riconobbe tale principio non nell’acqua o nell’aria, ma in un principio infinito o determinato (Aperion) dal quale tutte le cose hanno origine e nel quale tutte le cose si dissolvono. Questo principio infinito abbraccia e governa ogni cosa;è immortale e indistruttibile, quindi divino. Esso non va concepito come una miscela di vari elementi, ma una materia in cui gli elementi non sono ancora distinti e che perciò, oltre che infinita, è anche indefinita.

opera in prosa Intorno alla natura. Chiamò la sostanza unica col nome di principio (arché); e riconobbe tale principio non nell’acqua o nell’aria, ma in un principio infinito o determinato (Aperion) dal quale tutte le cose hanno origine e nel quale tutte le cose si dissolvono. Questo principio infinito abbraccia e governa ogni cosa;è immortale e indistruttibile, quindi divino. Esso non va concepito come una miscela di vari elementi, ma una materia in cui gli elementi non sono ancora distinti e che perciò, oltre che infinita, è anche indefinita.

La rottura dell’unità è la nascita, dato che nessuno la può evitare, e tutti siamo destinati a scontare con la morte la nostra stessa nascita e a ritornare all’unità. (scheda)

Anassimene di Mileto (546-545 – 528-525). Forse discepolo di Anassimandro. Riconosce come Talete come  principio na materia determinata, che è l’aria; questa è anche la forza che anima il mondo. Dall’aria nascono tutte la cose che sono, che furono e che saranno. L’aria è il principio del movimento e di ogni mutamento. Ci dice anche il modo in cui l’aria determina la trasformazione delle cose: questo modo è il doppio processo della rarefazione e della condensazione. Rarefacendosi, l’aria diventa fuoco; condensandosi diventa vento, poi nuvola e, acqua, terra e quindi piatra. Diogene che l’aria sia un soffio (pneuma) che crea la vita. L’aria perciò incerata, illuminata, intelligente e ordina e domina tutto.

principio na materia determinata, che è l’aria; questa è anche la forza che anima il mondo. Dall’aria nascono tutte la cose che sono, che furono e che saranno. L’aria è il principio del movimento e di ogni mutamento. Ci dice anche il modo in cui l’aria determina la trasformazione delle cose: questo modo è il doppio processo della rarefazione e della condensazione. Rarefacendosi, l’aria diventa fuoco; condensandosi diventa vento, poi nuvola e, acqua, terra e quindi piatra. Diogene che l’aria sia un soffio (pneuma) che crea la vita. L’aria perciò incerata, illuminata, intelligente e ordina e domina tutto.

ALBERTO di Sassonia (contemporaneo di Oresme)

ANASSAGORA di Clazomene (500-428) a.C.). E’ uno dei tre fisici pluralisti (Empedocle d’Agrigento –  Anassagora di Clazomene – Democrito di Abdera) . Si occupa della materia ed il fondatore del pluralismo, nel senso che preciseremo. Sostiene che in ogni frammento di materiaesistono infiniti elementi, che chiama omeomerie. Tali elementi , a suo avviso e come intuisce, sono privi di dimensione e sono qualitativamente differenti. Porta l’esempio di un frammento del ferro, nel quale prevalgono le omeomerie del ferro, pur essendo presenti altre omeomerie. Egli scrive:”rispetto al piccolo non c’è un minimo, ma esiste sempre un più piccolo, altrimenti la materia potrebbe annullarsi. Parimenti rispetto al grande , esiste sempre un più grande. Ogni cosa pensata come somma di infinite parti è sia grande che piccola”. (vedi anche voce in Matematica dell’Antichità).

Anassagora di Clazomene – Democrito di Abdera) . Si occupa della materia ed il fondatore del pluralismo, nel senso che preciseremo. Sostiene che in ogni frammento di materiaesistono infiniti elementi, che chiama omeomerie. Tali elementi , a suo avviso e come intuisce, sono privi di dimensione e sono qualitativamente differenti. Porta l’esempio di un frammento del ferro, nel quale prevalgono le omeomerie del ferro, pur essendo presenti altre omeomerie. Egli scrive:”rispetto al piccolo non c’è un minimo, ma esiste sempre un più piccolo, altrimenti la materia potrebbe annullarsi. Parimenti rispetto al grande , esiste sempre un più grande. Ogni cosa pensata come somma di infinite parti è sia grande che piccola”. (vedi anche voce in Matematica dell’Antichità).

ARISTARCO di SAMO (310-230 a.C.), detto l’antico Copernico, per avere per primo introdotto una teoria astronomica nella quale il Sole e le stelle fisse sono immobili mentre la Terra ruota attorno al Sole e percorre una circonferenza. Sappiamo che Aristarco concordava con Eraclide Pontico nell’attribuire alla terra anche un moto di rotazione diurna attorno ad un asse inclinato rispetto al piano dell’orbita intorno al Sole, ipotesi che giustificava l’alternarsi delle stagioni. Allievo di Stratone di Lampsaco (335 –274 a.C.), città sullo stretto dei Dardanelli. Aristarco scrisse “Sulla grandezza e le distanze del sole e della luna dalla terra“. Giacomo Leopardi nella sua Storia dell’astronomia scrive : Altro astronomo greco fu Aristarco, vissuto, come credesi, verso il 264 avanti Gesù Cristo, benché considerevolmente più antico lo facciano il Fromondo e il Simmler presso il Vossio, ripresi però dal Fabricio. Di lui fecer menzione Vitruvio, Tolomeo e Varrone presso Gellio nel quale, in luogo di Aristide Samio, è da leggersi Aristarco. Egli determinò la distanza del Sole dalla Terra, che egli credé 19 volte maggiore di quella della Terra medesima dalla Luna e trovò la distanza della Terra dalla Luna, di 56 semidiametri del nostro globo. Credette che il diametro del sole fosse non più che 6 o 7 volte maggiore di quello della Terra e che quello della Luna fosse circa un terzo di quello della Terra medesima. Fu dogma di Aristarco il moto della Terra, ed egli, per tale opinione, reputossi da Cleante reo di empietà, quasi avesse turbato il riposo dei Lari e di Vesta. Sembra che Plutarco asserisca essere stato Cleante e non Aristarco il fautore del moto della Terra, così leggesi nel suo libro de facie in orbe Lunae.” Si occupò degli inizi della Trigonometria . cfr. Matematica/Compl Sc. Second./Sviluppo stor.della Trigonometria.

AUTOLICO di PITANE (360-290 a:C.). Si conoscono le opere: a prima è Sul moto della sfera (De sphaera quae movetur liber.) sulla geometria della sfera, di interesse per l’astronomia. Ancora Sulle levate e tramonti degli astri (De vario ortu et occasu astrorum inerrantium) in due libri, il secondo è un’edizione rivista e ampliata del primo.

AVICENNA (980-1037) Ibn Sīnā, alias Abū ʿAlī al-Ḥusayn, noto come Avicenna, fu riconosciuto autore di importantissime opere nel campo della medicina rimaste incontrastate per più di sei secoli, anzi è considerato come “il padre della medicina moderna” ed indicato come: “il più famoso scienziato dell’Islam e uno dei più famosi di tutte le razze, luoghi e tempi”. Nel settore della fisica, Avicenna fu il primo a impiegare un termometro, per misurare la temperatura dell’aria nei suoi esperimenti scientifici. La cosa era sostenuta da Galileo Galilei, da Cornelius Drebbel, da Robert Fludd e da Santorio Santorio. In meccanica, elaborò una teoria del moto, nella quale poneva una distinzione fra l’inclinazione e la forza di un proiettile, riuscendo a ipotizzare un movimento tendente all’infinito, in presenza di condizioni di vuoto assoluto. È stato considerato un precursore delle leggi di Newton sull’inerzia e sulla forza risultante. Avicenna ipotizzò che la velocità della luce fosse finita e osservò che la percezione della luce è causata dall’emissione di particelle luminose; inoltre provvide a dettagliare una sofisticata spiegazione dell’arcobaleno. Nel 1070, si scrisse che Avicenna avesse risolto alcuni problemi matematico-astronomici nell’ambito del modello planetario. Gli studi astrologici furono scartati in quanto conflittuali con l’Islam.

AVICENNA (980-1037) Ibn Sīnā, alias Abū ʿAlī al-Ḥusayn, noto come Avicenna, fu riconosciuto autore di importantissime opere nel campo della medicina rimaste incontrastate per più di sei secoli, anzi è considerato come “il padre della medicina moderna” ed indicato come: “il più famoso scienziato dell’Islam e uno dei più famosi di tutte le razze, luoghi e tempi”. Nel settore della fisica, Avicenna fu il primo a impiegare un termometro, per misurare la temperatura dell’aria nei suoi esperimenti scientifici. La cosa era sostenuta da Galileo Galilei, da Cornelius Drebbel, da Robert Fludd e da Santorio Santorio. In meccanica, elaborò una teoria del moto, nella quale poneva una distinzione fra l’inclinazione e la forza di un proiettile, riuscendo a ipotizzare un movimento tendente all’infinito, in presenza di condizioni di vuoto assoluto. È stato considerato un precursore delle leggi di Newton sull’inerzia e sulla forza risultante. Avicenna ipotizzò che la velocità della luce fosse finita e osservò che la percezione della luce è causata dall’emissione di particelle luminose; inoltre provvide a dettagliare una sofisticata spiegazione dell’arcobaleno. Nel 1070, si scrisse che Avicenna avesse risolto alcuni problemi matematico-astronomici nell’ambito del modello planetario. Gli studi astrologici furono scartati in quanto conflittuali con l’Islam.

BEDA il Venerabile (672-735) Monaco benedittino di origine anglosas-sone. Ricordiamo il calcolo della Pasqua , il meccanismo delle maree.

Giovanni Buridano ovvero Jean Buridan(1295/1300-1361) nato a Bethune alla fine del XIII secolo,  presumibilmente nel 1298, è stato rettore dell’Università di Pariigi, dove insegnò per circa quarant’anni, occupandosi di logica fisica,etica e politica. Importanti i suoi contributi nel campo della fisica: nelle Quaestiones totius libri physorum egli esamina la nozione di impetus – potenza – tentando

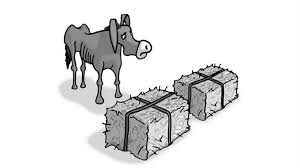

presumibilmente nel 1298, è stato rettore dell’Università di Pariigi, dove insegnò per circa quarant’anni, occupandosi di logica fisica,etica e politica. Importanti i suoi contributi nel campo della fisica: nelle Quaestiones totius libri physorum egli esamina la nozione di impetus – potenza – tentando  di correggere la meccanica aristotelica: un motore imprime ad un proiettile una potenza che lo fa proseguire nel suo moto nella direzione che ha preso all’inizio e con velocità invariata; questa potenza è proporzionale alla velocità iniziale e al peso del proiettile. La questione o il paradosso dell’asino di Buridano che affamato e assetato trovandosi tra due mucchi di fieno con, vicino a ognuno, un secchio d’acqua. Tuttavia non essendoci niente che determini l’andare da una parte piuttosto che dall’altra, rimase fermo e per questo morì di fame. (per saperne di più)

di correggere la meccanica aristotelica: un motore imprime ad un proiettile una potenza che lo fa proseguire nel suo moto nella direzione che ha preso all’inizio e con velocità invariata; questa potenza è proporzionale alla velocità iniziale e al peso del proiettile. La questione o il paradosso dell’asino di Buridano che affamato e assetato trovandosi tra due mucchi di fieno con, vicino a ognuno, un secchio d’acqua. Tuttavia non essendoci niente che determini l’andare da una parte piuttosto che dall’altra, rimase fermo e per questo morì di fame. (per saperne di più)

DEMOCRITO di Abdera (460-360 a.C.). E’ uno dei tre fisici pluralisti (Empedocle d’Agrigento – Anassagora di  Clazomene – Democrito di Abdera), che è definito atomista, come il suo maestro Leucippo (del quale si sa ben poco). Allievo di Leucippo, fu cofondatore dell’atomismo. È praticamente impossibile distinguere le idee attribuibili a Democrito da quelle del suo maestro. Democrito fu il più prolifico scrittore tra i presocratici, considerato uno di loro anche se, effettivamente, nacque dopo Socrate, per morire, forse centenario[2], durante la vita di Platone e Aristotele. Tra gli allievi di Democrito vi fu Nausifane, maestro di Epicuro.

Clazomene – Democrito di Abdera), che è definito atomista, come il suo maestro Leucippo (del quale si sa ben poco). Allievo di Leucippo, fu cofondatore dell’atomismo. È praticamente impossibile distinguere le idee attribuibili a Democrito da quelle del suo maestro. Democrito fu il più prolifico scrittore tra i presocratici, considerato uno di loro anche se, effettivamente, nacque dopo Socrate, per morire, forse centenario[2], durante la vita di Platone e Aristotele. Tra gli allievi di Democrito vi fu Nausifane, maestro di Epicuro.

PARMEIDE (550 – 450 a.C.). Fondatore della scuola eleatica. Espose il suo pensiero in un’opera in versi: Intorno alla natura. Nel proemio del poema immagina di essere trasportato al cospetto di una Dea, la quale gli rivela “il solido cuore della ben rotonda verità”.

Epicuro e la teoria atomistica

EUCLIDE (300 a.C.) scrive un trattato di Ottica

FILONE di Bisanzio (III sec a.C.), allievo di CTESIBIO (III sec a.C.)

FILIPPONO di Bisanzio (VI sec d.C.)

Ibn al-HAITHAM (Alhazen) (965-1039). Nato nella regione Mesopota-mica, attuale Iraq, figlio di un dignitario, è stato Visir per la provincia di Bassora, ma poi si è dedicato completamente allo studio delle scienze razionali. Trasferitosi al Cairo, in Egitto, vi trascorse il resto della sua vita, vicino alla moschea di Azhar, che allora, come anche ora, fungeva da Università; qui ha insegnato e si è mantenuto copiando e traducendo in arabo testi antichi, soprattutto gli Elementi di Euclide e l’Almagesto di Tolomeo. La sua produzione è raccolta in 92 scritti riguardanti matematica, astronomia, filosofia e ottica; ma il suo contributo più importante è stato nell’ottica con un trattato in sette libri, in auge nel medio Evo, tradotto in latino intorno al 1270 e pubblicato nel 1572 a Basilea, che comprendeva anche l’opera del polacco Witelo (1220-1275), cfr. profilo. Con il lavoro di questo scienziato l’ottica da scienza geometrica diventa una disciplina fisica, al centro del suo progetto sta il concetto di luce e la costruzione di una teoria della visione che operi una composizione delle scienze fisiche e matematiche. L’Ottica non è una discussione filosofica sulla natura della luce, ma un’analisi, matematica e sperimentale, delle sue proprietà, specialmente quelle legate alla visione; oltre a tale trattato Ibn Al Haithan scrisse altre opere nelle quali si occupa della luce della Luna, della sua dimensione apparente, dell’arcobaleno, delle eclissi, dell’ombra; inoltre si occupò anche di astronomia e di matematica. La sua Ottica risulta una sorta di spiegazione divulgativa e non tecnica del sistema tolemaico; è stata tradotta in spagnolo e, poi, in latino, contribuendo alla popolarità dell’astronomia tolemaica nel Medioevo e nel Rinascimento, influenzando fortemente gli studi in proposito fino al XVII sceolo. Morì intorno al 1039.

ENOPIDE di CHIO (500-420 a.C.) noto per la scoperta dell’angolo esistente tra il piano dell’equatore celeste e lo zodiaco (il percorso apparente del Sole nel cielo in un anno), forse da attribuire a Pitagora, ma ad Enopide secondo Teone di Smirne (70-135). Sarà Eratostene (273-192 a.C) a misurare l’angolo con precisione. Enopide determinò anche un valore del “Grande anno”, il più piccolo intervallo di tempo che contiene un numero intero di anni e un numero intero di lunazioni. Enopide propose un grande anno composto di 59 anni solari. Articolo: S.Maracchia, la fama immeritata di Enopide di Chio.

ERATOSTENE di CIRENE (273-192 a.C) Studiò i numeri primi ed inventò il famoso Crivello di E. Fu il primo ad aver misurato il diametro terrestre e la CIRCONFERENZA TERRESTRE, in ragione di 40.500 km circa (un valore sorprendentemente vicino al vero di 39.941 km). Misurò la distanza del sole dalla luna e l’inclinazione dell’asse terrestre. Da ricordare che la sfericità della Terra era già tra le convinzioni dei matematici greci, come pure la grande distanza che la separa dagli altri corpi celesti. La misura di Eratostene. Si occupò anche della duplicazione del cubo. Vedasi anche POISEIDONIO (135-51 a.C.).

ERODOTO (485-426 a.C.)

ERONE di ALESSANDRIA (?10-70 d.C.), chiamato anche Erone il Vecchio, è stato un matematico, ingegnere e inventore greco antico, che realizzò l’eolipila o «sfera di Eolo»(dispositivo ritenuto l’antenato del motore a getto e della macchina a vapore) che era una sfera (probabilmente metallica), mantenuta in rotazione per effetto del vapore ottenuto al suo interno che fuoriesce con forza da due tubi sottili a forma di “L”. Un tale strumento fu descritto nel I secolo a.C. da Vitruvio nel suo trattato De architecturai. Erone produsse molti altri congegni meccanici. La sua collocazione cronologica 10-70, in realtà non è sicura e secondo alcuni storici oscilla fra il I secolo e il III secolo. Le opere di Erone pervenute sono state tramandate da manoscritti arabi.

POSIDONIO di Apamea, detto di Rodi (135-51a.C.). Fu uno stoico, considerato il più grande filosofo della sua epoca, tanto che, per l’ampiezza degli studi, fu soprannominato “Atleta”. Usò lo stesso metodo di Eratostene (273-192 a.C), per la misura della circonferenza terrestre, ma partì dalla distanza fra Rodi e Alessandria, usando la differenza di altezza della stella Canopo sul meridiano dei due luoghi, calcolò una circonferenza terrestre di 240.000 stadi (38.000 km circa), valore vicino a quello trovato da Eratostene, ma a quanto pare frutto di due errori che si compensavano.esplicativi forniti dalla mitologia, anche se ancora lontano dal metodo sperimentale.

GIORDANO NEMORARIO (XII secolo/+1237). Matematico e fisico talvolta identificato con Giordano di Sassonia, secondo generale dei domenicani nel 1227 . on si conosce nulla di preciso sul luogo di nascita , di lui sono pervenute opere di aritmetica, di geometria e di meccanica, ma forse non tutte dello stesso autore. Probabilmente fu. Nil capostipite della scuola medievale di meccanica. Nella sua opera De ponderibus tratta problemi relativi al dislocamento di masse e al moto dei gravi su piani inclinati; la sua opera maggiore è il Liber de ratione ponderis – Libro sulla teoria del peso – nel quale si incontra il teorema sul piano inclinato assieme ad altre importanti proposizioni di statica e a questioni di evidente origine pratica, di scienza delle costruzioni, e di resistenza dei materiali, facendo uso sistematico del concetto di variazione della forza di gravità di un corpo secondo la sua posizione e risolvendo il problema della scomposizione dei pesi secondo la direzione assegnata. Importante risulta anche l’opera Elementa aritmeticae, ispirata ad Euclide e Boezio e rimasta per lungo tempo un valido testo di studio: in essa si introduce l’uso delle lettere per rappresentare in modo costante numeri arbitrari. A Giordano Nemorario, inoltre, sono stati attribuiti anche sia l’opera Algorismus demonstratus, che contiene una serie di regole matematiche, sia il De triangulis, dove si tratta il problema della trisezione dell’angolo e quello della duplicazione del cubo.

Nicola ORESME (?1320-1388). Fu un discepolo di Giovanni Buridano, si è laureato in Teologia presso l’Università di Parigi e, verso la metà del XV secolo, divenne magister della Facoltà di Arti a Parigi. . . Egli ha scritto di astronomia, di matematica, di scienza del moto e di economia. La sua produzione rappresenta efficacemente il periodo di prosperità degli studi, soprattutto a carattere scientifico, sotto il regno di Carlo V, del quale Oresme è stato consigliere politico, attribuendosi nei confronti del sovrano il compito che era stato di Aristotele verso Alessandro Magno, cioè orientare secondo sapienza la potenza regale. Le opere filosofiche di Oresme vengono caratterizzate dalla presenza di trattati su argomenti specialistici piuttosto che dalla produzione sistematica di commenti. Nel suo Contra juidiciariosastronomos egli polemizza contro il determinismo astrale difendendo la libertà del sovrano e degli uomini in generale, libertà garantita dall’indeterminatezza matematica dei rapporti fra i movimenti degli astri. Egli anticipò Galileo, oltre che per la negazione del geocentrismo, anche per il fatto che, studiando la velocità di caduta dei corpi, avanzò l’ipotesi che questa velocità fosse proporzionale al tempo di caduta e non agli spazi percorsi. Nelle sue opere, inoltre, l’importanza della matematica risulta evidente nell’idea che ebbe di tracciare un grafico per esaminare le variazioni d un fenomeno, cioè egli per primo ebbe l’intuizione di ciò che oggi è la rappresentazione grafica di una funzione e che, nota come latitudo formarum, rimase un argomento molto studiato per tutto il periodo fino a Galileo. Nel De proportionibus proportionum, poi, egli ha analizzato i rapporti tra numeri irrazionali.

SOCRATE (470/469 -399 a.C.),

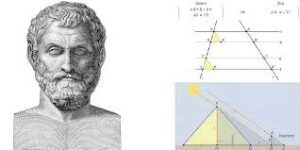

Talete di Mileto (fine VII – prima metà VI a.C.). Il fondatore della scuola Ionica a Mileto.Fu uomo politico, astronomo,  matematico e fisico, oltre che filosofo. Come politico spinse i Greci nella Ionia. Come matematico, trovò vari problemi di geometria. Come astronomo predisse un’eclissi solare. Come fisico, scoprì la proprietà del magnete. Non pare che ha lasciato scritti filosofici. Dobbiamo ad Aristotele la conoscenza della sua dottrina: “Talete dice che il principio è l’acqua, perciò sosteneva che la terra sta sopra l’acqua; prendeva argomento del vedere che Talete e il suo teorema il nutrimento d’ogni cosa è l’umido e persino il caldo si genera e vive nell’umido”. Talete avrebbe anche affermato che “tutto è pieno di dèi” volendo alludere alla sua visione panteistica e ilozoistica delle cose.

matematico e fisico, oltre che filosofo. Come politico spinse i Greci nella Ionia. Come matematico, trovò vari problemi di geometria. Come astronomo predisse un’eclissi solare. Come fisico, scoprì la proprietà del magnete. Non pare che ha lasciato scritti filosofici. Dobbiamo ad Aristotele la conoscenza della sua dottrina: “Talete dice che il principio è l’acqua, perciò sosteneva che la terra sta sopra l’acqua; prendeva argomento del vedere che Talete e il suo teorema il nutrimento d’ogni cosa è l’umido e persino il caldo si genera e vive nell’umido”. Talete avrebbe anche affermato che “tutto è pieno di dèi” volendo alludere alla sua visione panteistica e ilozoistica delle cose.

CLAUDIO TOLOMEO (100-170). è stato un astronomo, astrologo e geografo greco antico, scrive un trattato di Ottica. Fu autore di importanti opere scientifiche, la principale delle quali è il trattato astronomico noto come Almagesto. Nell’opera raccolse la conoscenza astronomica del mondo greco basandosi sul lavoro da Ipparco di Nicea (200-120 a.C.). Tolomeo formulò un modello geocentrico, in cui solo il Sole e la Luna, considerati pianeti, avevano il proprio epiciclo, ossia la circonferenza sulla quale si muovevano, centrata direttamente sulla Terra. Questo modello del sistema solare, che da lui prenderà il nome di «sistema tolemaico», rimase di riferimento per tutto il mondo occidentale (ma anche arabo) fino a che non fu sostituito dal modello di sistema solare eliocentrico dell’astronomo polacco Niccolò Copernico (1473-1543), già noto, comunque, nell’antica Grecia al tempo di Aristarco di Samo (310-230 a.C.).L’Almagesto contiene anche un catalogo di stelle, aggiornamento del catalogo di Ipparco di Samo (200-120 a.C.).

CLAUDIO TOLOMEO (100-170). è stato un astronomo, astrologo e geografo greco antico, scrive un trattato di Ottica. Fu autore di importanti opere scientifiche, la principale delle quali è il trattato astronomico noto come Almagesto. Nell’opera raccolse la conoscenza astronomica del mondo greco basandosi sul lavoro da Ipparco di Nicea (200-120 a.C.). Tolomeo formulò un modello geocentrico, in cui solo il Sole e la Luna, considerati pianeti, avevano il proprio epiciclo, ossia la circonferenza sulla quale si muovevano, centrata direttamente sulla Terra. Questo modello del sistema solare, che da lui prenderà il nome di «sistema tolemaico», rimase di riferimento per tutto il mondo occidentale (ma anche arabo) fino a che non fu sostituito dal modello di sistema solare eliocentrico dell’astronomo polacco Niccolò Copernico (1473-1543), già noto, comunque, nell’antica Grecia al tempo di Aristarco di Samo (310-230 a.C.).L’Almagesto contiene anche un catalogo di stelle, aggiornamento del catalogo di Ipparco di Samo (200-120 a.C.).

WITELIO di Slesia o Vitellione (1220/30- 1275). Nativo della Slesia (in Polonia) si chiamava Erazmus Ciolek  Witelo, conosciuto anche come Vitellione, Vitellio o Vitello, fu un monaco polacco, cristiano, matematico, fisico, filosofo e teologo.

Witelo, conosciuto anche come Vitellione, Vitellio o Vitello, fu un monaco polacco, cristiano, matematico, fisico, filosofo e teologo.

Bonaventura (1221-1274) sostenne che la conoscenza viene dai sensi, pur riconoscendo che senza la ragione, che viene direttamente da Dio, l’anima non potrebbe usarla. Inoltre considerò la luce come forma fondamentale di tutti i corpi.

San Tommaso fu soprattutto un teologo, ma s’interessò del problema scientifico commentando Aristotele. La conoscenza permette di astrarre il particolare dall’universale, ma non fornisce una soluzione razionale o dimostrativa della creazione. Nell’universo fisico vi sono esseri eterni (gli angeli) ed esseri soggetti alla generazione e corruzione (quelli composti dai quattro elementi). In mezzo si trovano i corpi celesti perché hanno un doppio movimento, quello eterno di rotazione intorno ai poli del mondo, e quello mutevole di rotazione intorno ad un asse perpendicolare all’ecclittica.

Per Ruggero Bacone (1210- 1292 circa) che pur non essendo originale né un vero sperimentatore, sostenne l’importanza dell’esperienza, si conosce per autorità, ragionamento, esperienza. L’autorità genera la fede, ma persuade solo se è giustificata dalla ragione. Il ragionamento però da solo non basta se non si verificano le conclusioni come nelle scienze sperimentali; ma l’esperienza è anche illuminazione divina. Si occupò di matematica, astronomia, ottica e iniziò un’enciclopedia delle scienze.

Importante scienziato fu Teodorico di Freiberg vissuto fra il 1200 e il 1300 che studiò l’ottica: fu il primo a spiegare che l’arcobaleno è causato dalla rifrazione della luce.

Anche il polacco Witelo s’interessò d’ottica facendola coincidere con la fisica stessa, perché riteneva che la luce è lo strumento usato da Dio per esercitare la sua azione nel mondo.

Notevole per gli sviluppi successivi è il pensiero di Duns Scoto (nato tra il 1266 e il 1274 e morto nel 1308), perché distinse fra scienza e fede. Secondo il suo pensiero la scienza si occupa solo di ciò che può essere dimostrato, perciò la teologia non è scienza perché non si basa su principi naturali evidenti. Dato che l’intelletto è limitato, non può dimostrare la verità assoluta e perciò la nostra conoscenza è solo fisica. Con l’astrazione però si può raggiungere l’intelligibile (metafisica), ma solo con la teologia l’uomo può conoscere il suo fine ultimo che consiste nella felicità in Dio.

L’ultima fase, il trecento, iniziò con una presa di posizione altamente teocratica da parte di Bonifacio VIII, alla quale corrispose però una profonda crisi della Chiesa.

Importante pensatore di questo secolo è Guglielmo di Occam nato in Inghilterra nell’ultimo decennio del ‘200 e morto presumibilmente nel 1349. Riprendendo Duns Scoto sostenne che la conoscenza può essere solo empirica, ma non escluse la possibilità di un’intuizione dell’intelletto che apra la via ad una conoscenza, relativa, di ciò che non è sensibile o materiale. Per lui la fisica è legata ad alcuni principi metafisici di derivazione aristotelica, ma introdusse anche concetti nuovi. Considerò la creazione del mondo ab aeterno solo come più probabile. Sostenne che i principi del divenire sono materia e forma, ma la materia non può esistere senza estensione. Criticò il principio del rapporto causa-effetto proprio sulla base del suo empirismo, in quanto le conoscenze ci danno solo informazioni intuitive con le quali possiamo concludere che due effetti sono legati se al verificarsi di uno si verifica anche l’altro, perciò le spiegazioni casuali hanno un valore empirico limitato. A lui si deve anche un’anticipazione del principio d’inerzia; egli disse, infatti, che affinché un corpo si muova non è necessario un motore e citò ad esempio il proiettile che continua ha muoversi dopo che è stato lanciato. Inoltre anticipò la relatività galileiana del movimento sostenendo che le determinazioni spaziali (alto, basso, centro) sono relative all’universo in cui vengono determinate; questo concetto presuppone la possibilità di infiniti mondi. Il concetto di infinito per Occam è lo stesso di quello matematico attuale; egli infatti dichiarò che una parte può non essere minore del tutto se il tutto è composto di parti infinite.

Seguace di Occam fu il francese Giovanni Buridano, nato verso la fine del ‘200 e morto dopo il 1348. Nella fisica elaborò la teoria dell’impetus, secondo la quale lo slancio conferito ad un oggetto per metterlo in movimento rimane in esso come impetus che diminuisce perché sul corpo agisce la resistenza dell’aria. L’impetus è proporzionale alla velocità e alla quantità di materia di un corpo. Egli spiegò anche la caduta dei gravi con l’impetus che essi ricevono dall’attrazione verso il loro luogo naturale, che ne accelera il movimento. Si nota chiaramente in queste affermazioni l’anticipo dei moderni concetti di energia cinetica e potenziale. Buridano applicò questa teoria al movimento dei cieli , messi in moto da un impetus comunicato da Dio, che si conserva perché non è ostacolato da forze.

Infine ricordiamo Nicola di Oresme morto nel 1382, che si occupò della caduta dei gravi studiando la relazione fra spazi e tempi che sarà poi enunciata da Galilei; per le rappresentazioni grafiche usò un sistema di coordinate precursore di quelle cartesiane